以下内容整理于网络,仅供参考。

核医学是用放射性核素进行医学诊断和治疗疾病的一门科学,是核技术在医学领域应用的现代科学。核医学分为诊断核医学和治疗核医学,从另一个层面上来说,包括核医学设备及配套使用的核药和体外诊断试剂,其临床应用非常广泛,其中诊断应用包括肿瘤、心脑血管、神经、骨骼等多种显像诊断;治疗应用包括甲状腺疾病、肿瘤治疗、靶向治疗等。核医学使用的含有放射性核素的特殊药物即为核药。

核医学发展史

国际核医学起源于十九世纪末,经过漫长的研究发展,于1951年正式开始进入临床。国内的核医学起步较晚,1956年我国制定了12年科学远景发展规划,其中“同位素在医学中的应用”被列为国家重点科研项目,同年,首个同位素训练班诞生,研制出第一批放射性标记物并建立了初步的医用放射性核素与药物生产线。1987年研制出99mTc标记药盒,1994年研制出质子回旋加速器,可以批量生产18F核素,之后国内核医学快速发展,SPECT及PET/CT等设备的国产生产商不断涌现,核医学设备国产化开始。

从1913年Frederick第一次开展了用放射性镭治疗各种疾病的研究,到1951年美国FDA第一次批准了碘化钠I131用于甲状腺患者的治疗,放射性药物目前已经是核医学检查必不可少的试剂。

全球核医学发展史

行业进入门槛

核医学行业有明显的高壁垒属性。鉴于放射性药物特殊性,在我国除了需满足普通药品管理制度外,放射性药品的生产、经营和使用还需遵从《放射性药品管理办法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》约束,生产&销售企业需要取得《辐射安全许可证》、《放射性药品生产许可证》以及《放射性药品经营许可证》,在放射性药品或试剂交接过程中,需要生产&销售企业以及使用单位向环保部同步办理《放射性同位素转让审批》手续(除放免试剂盒日使用量低于7盒的使用单位有豁免政策外),整个运营过程受卫生、药监、环保以及能源部多个部门的管辖,需满足辐射防护、生产、经营及使用的规定,具有较高的进入门槛。由于放射性要求较高的进入门槛,目前我国放射性药物的生产企业约20家,大部分为过去的各大同位素研究院下属亊业单位改制而来,少部分为民企。

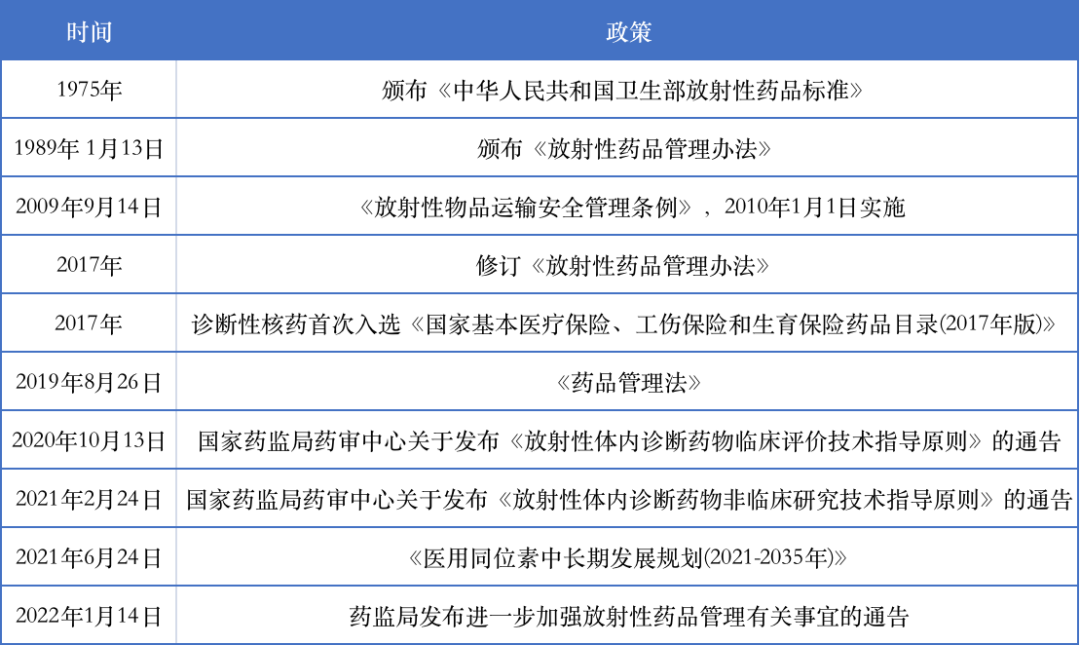

相关政策

2022年1月24日,为进一步加强放射性药品生产管理,保证放射性药品质量安全有效,根据《药品管理法》《放射性药品管理办法》等法律法规,国家药监局发布关于进一步加强放射性药品管理有关事宜的通告。

自1974年将核药纳入药品管理以来,我国陆续出台了多个政策文件,促进核药规范化、快速发展。

我国相关政策

我国核药相关政策

什么是放射性药物

放射性药物(radio pharmaceutical)指含有放射性核素供医学诊断和治疗用的一类特殊药物,主要指用于机体内进行医学诊断或治疗的含放射性核素标记的化合物或生物制剂。进入人体后,核医学设备可以通过检测放射性药物发出的辐射来检测无法从人体外部看到的疾病的位置和功能状态,由于放射性药物具有的特殊半衰期,药物根据不同的核素,会在短时间或者一定时间内渐渐“消失”。

核药发展已有100多年,我国从20世纪50年代开始研究,起步较晚,落后于发达国家。截至2020年7月,FDA共批准了52种核药,其中多种产品在我国并无企业获批。整体而言,国内核药的品种数量有待提高,国内研发实力也与发达国家存在一定差距。

目前,全球共有100多种放射性核素(同位素)应用于医学领域,其中30余种医用同位素(放射性核素)用于疾病的精准诊断与治疗。常用于临床诊断及治疗的放射性核素包括99mTc、125I、131I、14C、68Ga、177Lu、18F、90Y、89Sr等,在肿瘤、心血管和神经等疾病的诊疗中发挥了不可或缺的重要作用。

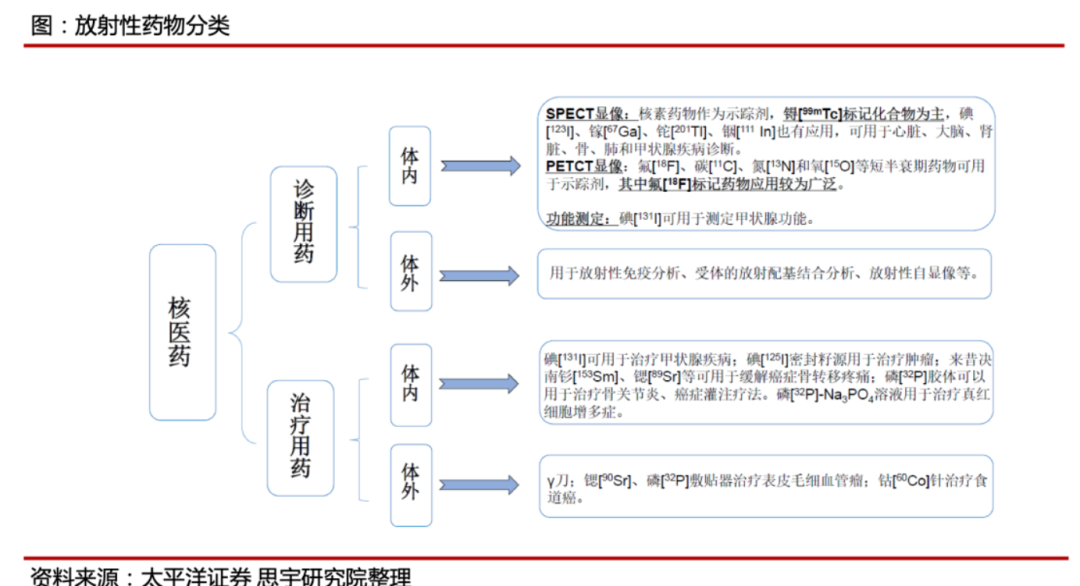

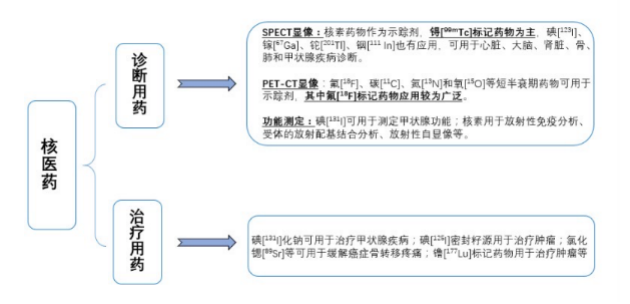

放射性药物的分类

放射性药物主要可以分为诊断放射性药物和治疗性放射性药物。

1、诊断放射性药物

诊断放射性药物是将放射性药物与在特定器官中收集的化合物结合,对放射性药物发射的伽玛射线进行成像或绘制强度图表的药物,可用于诊断疾病和测试组织功能。该测试称为核医学测试或放射性药物测试,根据所用放射性药物的性质,有SPECT测试和PET测试。诊断用核素药物是用于获得体内靶器官或病变组织的影像或功能参数,进行疾病诊断的一类核素药物,也称为显像剂或示踪剂。

诊断用核素药物中锝[ 99mTc]及其标记化合物占80%以上,广泛用于心、脑、肾、骨、肺、甲状腺等多种疾患的检查;此外碘[131I]、镓[67Ga]、铊[201Tl]、铟[111In]等放射性核素及其标记物也有较多的应用;随着PET/CT 显像仪器的推广应用,碳[11C]、氮[ 13N]、氧[15O],尤其以氟[ 18F]等短半衰期正电子放射性核素的应用也逐年增多。

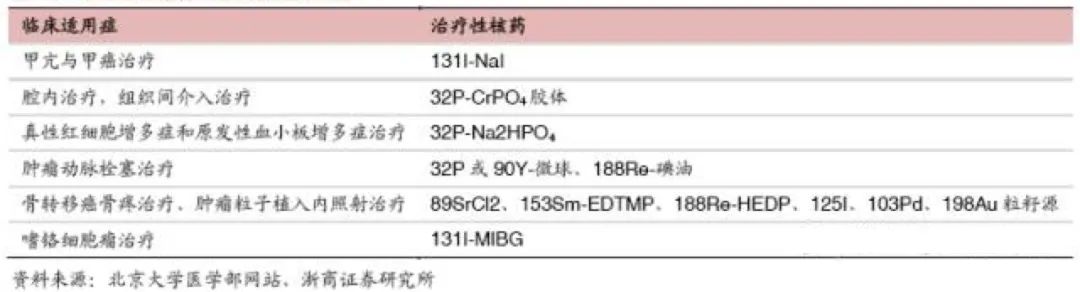

2、治疗性放射性药物

治疗性放射性药物是一种用于放射疗法的药物,它使放射性药物与收集在特定细胞中的化合物结合,并通过从放射性药物发出的β射线(一种辐射)破坏特定的细胞,例如肿瘤。之所以称其为放射性药物内部疗法或同位素疗法,是因为它是通过进入人体的药物发出的辐射进行治疗的。治疗用核素药物是指在有载体或无载体情况下能够高度选择性浓集在病变组织产生局部电离辐射生物效应,从而抑制或破坏病变组织发挥治疗作用的一类体内核素药物。

治疗用核素药物的种类也很多,碘[ 131I]是治疗甲状腺疾病的常用核素药物;锶[ 89Sr]、来昔决南钐[ 153Sm]、铼[ 188Re]等核素药物在骨转移癌的缓解疼痛,碘[ 131I]和钇[ 90Y]标记单克隆抗体等分子药物治疗于霍奇金淋巴瘤。

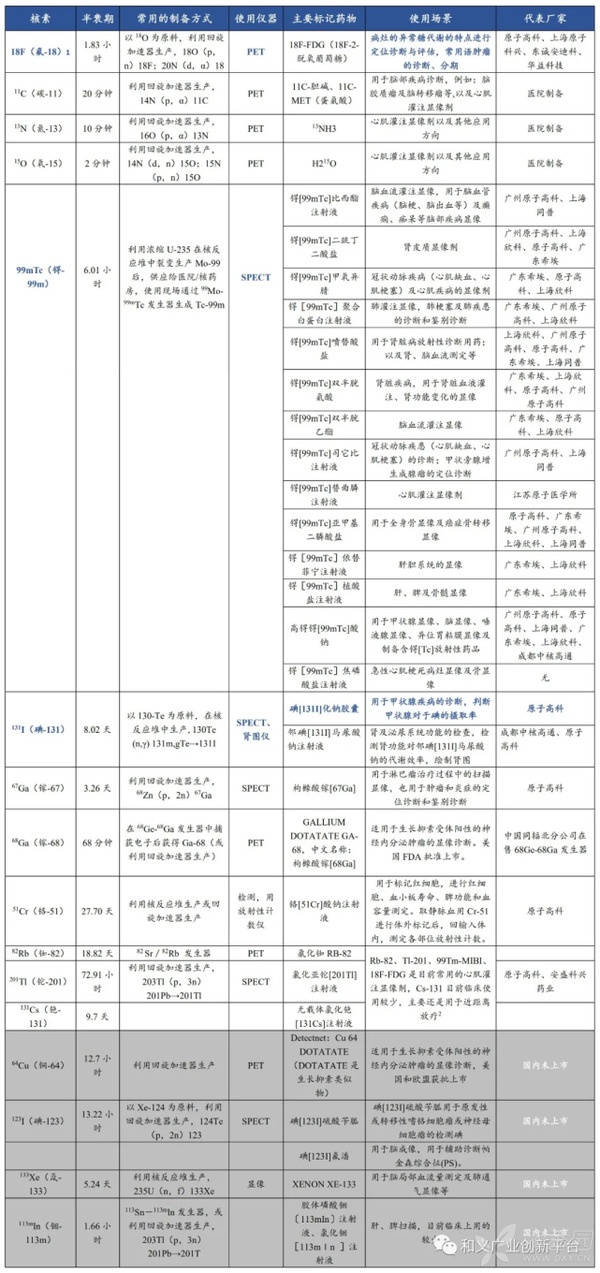

核医学治疗药物制备方式、使用场景及代表厂家

放射性药物副作用和安全问题

放射性药物标记的化合物或多肽可用作放射性药物,但也要考虑这些物质对人体的安全性。由于可以以高灵敏度检测放射性药物发出的辐射,因此一项诊断所需的放射性药物数量非常少。就某种物质的含量而言,许多产品在一次检查中的使用量少于几毫克。在此水平上,其含量大大低于具有用作普通药物作用的物质的含量。所以,放射性药物的副作用大约为每100,000人1.6至2.5(0.0016至0.0025%)。比起CT和MRI的造影剂的副作用,放射性药物的副作用可谓微乎其微。

此外,放射性药物的设计需考虑到安全性,例如作为药物的副作用以及由于使用放射性药物而引起的辐射损伤。由于我们在太空中的地球上,因此我们一直受到辐射的影响,例如来自太空的“宇宙射线”,来自地球的“自然辐射”以及来自食物和饮料的“微量辐射”,我们身体其实也含有微量的放射性,这主要来自体内所含的40 K(钾40)。辐射总是存在于自然界中。在辐射下表达对人体影响的单位称为Sievert(Sv)。从“宇宙射线”,“食物”,“地球”等接收的所有辐射的总和称为自然放射性,一年中大约为2.4 mSv /年。另一方面,使用“放射性药物”进行核医学检查的量为0.2至8 mSv /次,通常不影响人体。

放射性药物的生产和交付

医用放射性同位素是放射性同位素药物的原材料,医用放射性核素主要来自于人工制备,其主要来源包括核反应堆生产、加速器生产、从核燃料后处理废液中分离提取等,其中核反应堆生产放射性核素是主要途径。目前核素药物行业存在原材料供应风险,已经成为行业发展的瓶颈。在一定时期内全球医用放射性核素生产供应特别是半衰期短的医用放射性核素的生产供应仍将处于偏紧状态。

由于放射性药物使用半衰期短的放射性药物,因此有必要每天在工厂生产它,并确保向医疗机构的稳定供应。还必须有一个足够的系统来确保辐射处理的安全性。构架这个系统就更多的牵涉到辐射药物运输安全的相关协议,这种运送工作人员需要进行辐射的相关知识培训,车辆也需要进行特殊的防护屏蔽以及加密保护,以防止在运送过程中发生的各种意外而丢失放射性药物。

核药的应用领域

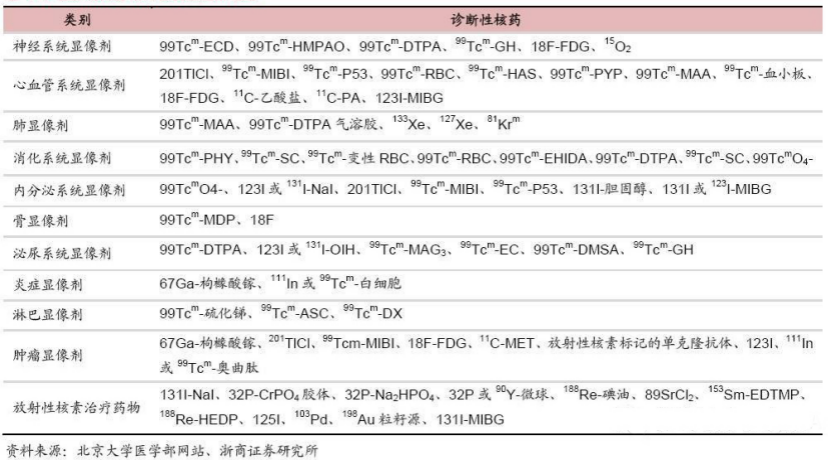

核药是通过高度选择性聚集在病变部位的放射性核素或其标记化合物所发射出的射程很短的核射线,对病变部位进行内照射治疗。目前临床应用非常广泛,其中诊断应用包括肿瘤显像、心脑血管、神经、骨 骼、内分泌、泌尿、消化、呼吸、造血与淋巴等多个系统的显像诊断;治疗应用包括甲状腺疾病、肿瘤治疗、靶向治疗等等。

诊断性核药当中的锝-99m半衰期极短,仅有6.02小时,衰变方式为γ衰变,无β射线释放,同时其所释放γ射线能量仅为0.141MeV,这使得使用锝-99m进行显像对人体造成的伤害较小,而且能够在较短时间内消除,因此成为了诊断性核药中的主力军。诊断用核素药物中锝-99m及其标记化合物占80%以上,广泛用于心、脑、肾、骨、肺、甲状腺等多种疾患的检查;此外碘-131、镓-67、铊-201、铟-111等放射性核素及其标记物也有较多的应用;随着PET/CT显像仪器的推广应用,碳-11、氮-13、氧-15,尤其以氟-18等短半衰期正电子放射性核素的应用也逐年增多。

表二:诊断性核药分类

治疗用核药种类较多,其中碘-131用于治疗甲亢的应用时间较久,碘-131在进入甲状腺后通过释放β与γ射线对甲状腺进行辐照从而达到减少甲状腺激素分泌,缓解甲亢的效果。国内治疗用核药已经在锶-89、钐-153、铼-188缓解骨转移癌的疼痛,钇-90微球用于肝动脉介入治疗原发性或转移性肝癌,碘-125、钯-103等放射性密封籽源治疗难治性实体肿瘤,碘-131、钇-90Y等放射性核素标记的单克隆抗体等生物分子药物用于霍金斯淋巴瘤和实体瘤的治疗等诸多领域都取得了长足进展。

表三:治疗性核药临床适应症

核药的发展

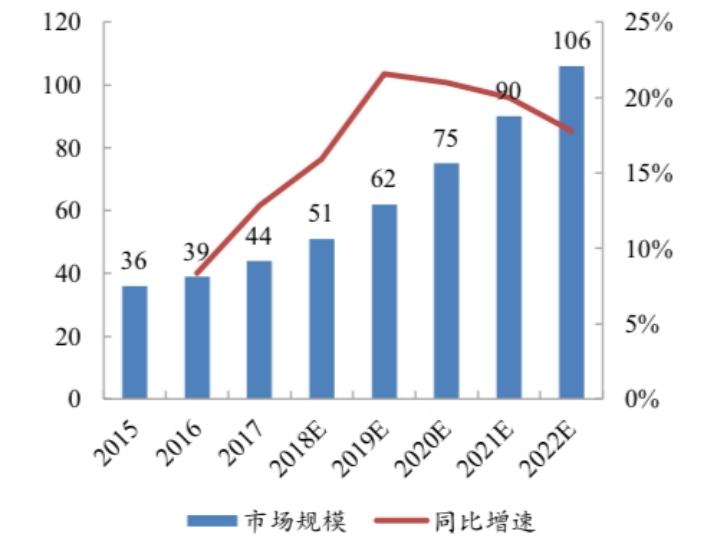

根据公开数据显示,2018年全球核医学市场规模约50亿美元,其中核医学治疗市场占比约14%,核医学诊断市场占比约86%。预计 2030年全球核医学市场规模将达到140-300亿美元,CAGR超过 16%。随着多款药物上市和放量,治疗类产品在核医学市场的占比将从当前的14%上升35%。

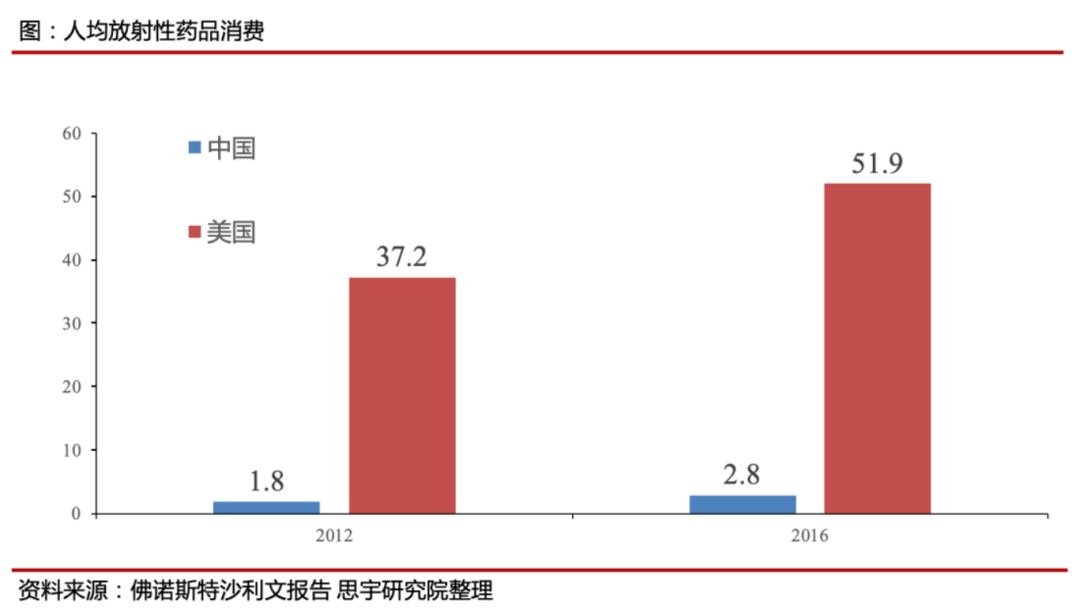

根据行业报告,预计2022年同位素医疗应用市场规模将达到106.34亿元,放射源产品将达到5.35亿元,预计分别较2017年实现19.4%和4.4%的复合增长率。同时,同美国人均核医学支出对比,2017年美国实现人均56.5元的核医学支出,而我国人均仅为3.2元,远低于美国水平,市场潜力存在巨大空间。

国内核医学市场主要分为影像诊断及治疗用放射性药物、尿素呼气试验药盒及测试仪、放射免疫分析药盒、医用放射源等。伴随着国内核医学发展以及基础设施的完善、医保等政策的支持,预计2022年国内核医学市场将达到106.34亿元。

表四:预计2030年全球核医学市场规模

目前放射性药物的国内外市场情况

目前核素药物市场全球规模超过百亿美金,未来十年复合增速将超过11%。其中诊断类药物占比市场约80%,未来增速约5-20%,其主要的驱动力取决于新的99mTc和18F示踪剂的获批,国内SPECT、PET等设备渗透率还很低,其快速增长将带动诊断药物爆发式增长;治疗性药物占比约20%,全球市场将进入爆发式增长阶段。拜耳治疗恶性肿瘤骨转移的新药氯化镭[223]注射液2013年上市销售是治疗性药物的标志性事件,其除了能治疗骨转移痛外,能显著延长患者生存时间,其高额的治疗费用让其较为容易的成为重磅炸弹,从而带动企业争相涌入放射性药物市场反孕产业发展。

欧盟破例批准了ITM集团的EndolucinBeta™—镥[177]的裸药上市,用来标记多肽或者单抗药物实际上是意在加速镥[177]标记药物尽快上市,用于恶性肿瘤的治疗。目前国内核素市场还不够开放,处于半垄断的状态。优秀公司的利润率可达40%以上,未来5年行业规模将超过百亿元,将为行业带来30-50亿元的利润,并且将被极少数公司占据,预计国内市场总额2020年可以达到100亿元。

根据弗若斯特沙利文提供的研究报告,2017年全球放射性药物市场规模为48亿美元,增速7%,其中美国占38%。2012年中国人均放射性药品消费是1.8元/人,而同期的美国人均放射性药品消费为37.2元/人,到2016年中国人均放射性药品达到2.8元/人,同期美国人均放射性药品消费为51.9元/人,预计2026年中国中国人均放射性药品达到5.6元/人。中国2018年放射性药物为40亿元(6.5亿美元),增速20%,预计2028年销售额将超过200亿元。

我国所需的医用放射性核素除钴[ 60Co]外大多来自于进口,核素药物生产企业大都存在医用放射性核素的供应风险。在同位素制备技术方面,我国在主要医用放射性同位素Mo99制备技术上比国外落后,除了Co60和F18,几乎所有国内使用的放射性同位素全部依靠进口,这成为了我国放射性药物制备及核医学发展的行业瓶颈。目前世界许多国家都在研究替代传统反应堆的新方法以解决医用放射性核素的供应问题。

我国也曾建设三座可用于生产放射性核素的反应堆,但其分属于不同的国有科研单位,各自承担国家的科研任务,放射性核素生产只是辅助任务,难以满足国内需求,国内企业成都云克药业也依托核动力研究院推进医用同位素生产堆MIPR及采用MIPR生产医用放射性核素项目。

根据中国同辐股份有限公司披露的招股书,近年来,生产放射性同位素药品/试剂需要的放射性同位素原材料,除钴60 氟18外,钼锝99、碘131、锶89等价格均出现上涨,尤其是受国外部分反应堆退役的影响,而下游药品制备需求增加,钼锝99和锶89、碘131、碘125价格出现了较大增长。

与欧美发达国家相比,我国无论医用核素的种类还是批准上市的品种都有很大差距。《中国放射性药物制备的现状及展望》中指出,2017 年全球核药销售额达45亿美元,其中美国占38%,欧洲占24%,我国仅占不到8%;以目前使用较多的 99mTc 为例,其母体核素 99Mo全球2017年用量50万居里,美国年用量20~30万居里,占全球50%以上,而我国年用量为1.2万居里,仅占全球的3%;目前我国每万人开展核医学检查数量仅为19人,仅为全球平均水平的 30%左右,更远低于发达国家水平。从中不难发现,当前中国核药的渗透率远低于成熟市场,有着巨大的发展空间。

全球核药销售市场

中美核药市场对比

放射性药物代表厂商

国际上目前有多个新的治疗性和诊断性核素药物陆续获批上市或在研。治疗性核药属于肿瘤靶向药的一个分支,全球已经上市的重磅品种包括Xofigo(镭-223、拜耳26亿美元收购,13年上市,17年收入超4亿欧元,峰值10亿美元级别)、 Lutathera(镥-177,诺华39亿美元收购,18年上市,峰值10亿美元级别)。

其中Xofigo年销售额已经突破4亿欧元,预计销售峰值有望突破10亿美元,打开了全球核素药物市场空间的天花板。诊断性药物中除了传统的99mTc、 18F标价药物外,也出现了68Ga、89Zr标价药物等新品种。形成对现有检查手段的良好补充。

国外

1、比利时IBA公司

成立于1986年,在设计和制造SPECT和PET回旋加速器以及用于制造用于核医学诊断程序(分子成像)的放射性药物的化学系统方面处于世界领先地位。IBA还为放射性同位素生产提供最广泛的技术。并且他们能够为医院在设立回旋加速器的同时安装合成热室以帮助更好的标记放射性药物。

2、日本 medi+physica (NMP)

日本NMP前身是在1973日本住友化学和美国MPI合并的公司,目前占日本70%以上的市场率,拥有PET和SPECT多种放射性药物。

国内

2019年中国8种主要核药市场规模合计约为46-48亿元(出厂价,如下图),大概占全球市场的12%左右。国内市场呈现双寡头垄断格局,东诚药业和中国同辐占据了中国核药市场大部分市场份额。云克药业、上海欣科和安迪科为东诚药业旗下企业,原子高科、原子科兴、中核高通、宁波君安和中核海得威为中国同辐旗下子公司。根据2020年年报,中国同辐2020年核药收入29.7亿元,东诚药业2020年核药收入9.3亿元,两者的市场占比约为3:1。

1、中国同辐

中国同辐股份有限公司是中国核工业集团有限公司控股子公司, 中国同辐股份有限公司是我国集研发、生产、销售、服务于一体的核技术应用龙头企业,业务领域涵盖核医疗健康和辐照应用两大产业方向,包括放射性药物、医学诊断、核医疗装备、放射源、辐照应用、核素制造、进出口贸易七个业务单元。公司是我国最大、品种最全的放射性药物供应商,是世界第三大钴源供应商。仅2017年锝标记药物出厂价收入就达1.06亿元。

2019年11月18日,中国同辐宣布与德国生物技术及放射性药物集团ITM签署技术许可协议,将在中国生产 68Ge-68Ga发生器和无载体Lu-177,并加入其全球供应网络,成为继澳大利亚、南非和美国之后ITM第四个供应合作伙伴。这意味着中国同辐将实现上述产品在中国规模生产,有效确保未来中国癌症患者的诊断和治疗使用需求。

2、东诚药业

收购云克药业后加入放射性药物,并且先后收购了GMS中国,安迪科等。云克注射液是成都云克药业的核心产品,也是少数几个国产核素药物之一,是云克药业的独家创新品种。云克注射液首先被用于类风湿性关节炎临床治疗,经过多年的临床证据积累,云克注射液疗的适应症也推广到了骨质疏松、股骨头坏死、骨关节炎、强直性脊柱炎、甲亢突眼、肿瘤骨转移等。GMS现有产品包括锝[99mTc]标记显像药物、尿素[14C]胶囊 、碘[125I]密封籽源三大类产品。

东诚公司目前正在着手进行子公司核医药研发资源整合,整合完毕后公司将拥有国内首屈一指核医药研发平台和团队。海外核素药物,特别是短半衰期核素药物如果想打入中国市场,必须借助国内核药房网络(东诚或同福)进行生产和销售,例如重磅品种镭-223、镥-177。因此公司未来可以通过自主创新、仿制、licence-in等方式来持续获得新品种,为业绩持续增长提供保障。

放射性药物国内外的差距

1、国内管理较为严格

因为是放射性核素,带有放射性,所以国家相关法律规定十分严格,不是所有核素都可以使用。目前正电子PET的唯一官方可以使用的药物为氟18脱氧葡萄糖,18F-FDG。其他的类似于68Ga-奥曲肽等,都还属于临床试验中。更不用提那些可以用于治疗的核素类似于90Y 和177Lu 这两种在欧洲已经长时间被使用治疗于复发淋巴瘤,以及转移性前列腺癌。

因为治疗的核素需要的辐射剂量比起通常的PET诊断用药更大,所以监管需要更加的严厉。如2017年3月,国务院最新修订了《放射性药品管理办法》,明确了放射性药物从研发到销售阶段的生产经营受到国务院的直接的监管,高强度和高密度的监管及许可证的要求使得中国放射性药物行业规范性大大提升,促进了行业的健康发展。

2、目前放药的生产基本都靠进口

之前也已经提到,除99Tc的钼锝发生器以外,所有的都需要进口,所以这也很大程度限制了国内的研究利用,特别是原料生产的断货,每年都有1-2次的发生,这种生产不稳定,会造成供应的风险。国内生产技术目前也依赖于国外,由于大型核反应堆和回旋加速器的使用目前国内还不够成熟。

而且在行政审批程序上,上面也提到了“放射性药物”生产企业需经国务院国防科技工业主管部门审查同意,国务院药品监督管理部门审核批准后,由相应省级药品监督管理部门发给《放射性药品生产企业许可证》。

此外,经营“放射性药物”的企业也要经国务院药品监督管理部门审核,且国务院国防科技工业主管部门批准后,方能获得《放射性药品经营企业许可证》。无论是生产还是经营企业,许可证的有效期限只有5年,期满前必须重新提出申请。所以其实事实上,这个放射性药物的并没有完全的市场化,基本都是国家相关制定的企业来进行研究和制造。

3、放药的配送是制约放药公司发展的一个关键因素

由于放射性药物的半衰期较短,必须依靠医疗机构以及研究中心及时进行生产和配送。所以需要根据医院配置的核医学科室情况以及整个地区的核医学中心的数目来合理的设置药物的生产中心,比如日本的NMP通过合理的布局,占据了日本的70%放射性药物市场。

而目前国内的PET中心大多集中在一二线城市,医院之间的距离十分紧凑,方便配送。但是从长远的来看,我国和核医学的发展迅速,如何将放射性药物能送到偏远地区的医院,将成为放射性药物公司必须考虑和布局的一个主要关键因素。

放药配送特点

由于用于标记药物的核素半衰期较短,一般需医院自建加速器或通过周边核药房来满足其配送和使用需求。

中国医疗机构PET和SPECT显像核药制备方式数据来源:《2020年全国核医学现状普查结果简报》

一般核药房的经济配送半径为4小时,因此目前各大城市核药房基本遵循“一城一家”,国内的核药房主要由原子高科及安迪科建设。从布局上看,原子高科重点覆盖国内一线重点城市,安迪科则偏向南京、武汉等二线城市。

原子高科和安迪科核药房布局

国内核药发展亟待解决的问题

1、临床需求难满足

我国放射性药物研发、生产和供应滞后,难以满足临床需求。目前,我国自主生产核素较少、产量有限。比如,临床最常用的99mTc,100%需要进口,现有自主生产的131I仅满足国内20%的临床需求,177Lu仅满足国内5%的临床需求等等。

但近年来,中国的核医学快速发展,核医学科建设取得了长足的进步。临床应用表明,核素治疗具有靶向性强、治疗效果好、安全性高等特点,已成为甲状腺、肿瘤等疾病的重要治疗手段。

此外,还有多种放射性核素在相关肿瘤治疗上显示出广阔的临床应用前景,如177Lu、223Ra等。但在实际应用过程中,我国核素治疗依然要持续发力,才能取得更长足的进步。

2、专业人才的缺失

全国能够开展核医学诊疗工作的科室为1148个,拥有核素治疗病房的医院约340个,开展核素治疗工作的医院736个。截至2019年,我国共有12500人从事核医学相关工作,其中医生5400人、技师3700人、护士2600人,而放射化学人员仅210人,核医学专业人员严重不足。

在我国,医疗机构开展核素治疗工作需要按照国家相关部门和相关法律法规的要求取得《放射性工作诊疗许可证》《放射性药物使用许可证》和《辐射安全许可证》,相关工作人员要取得专业资质、执业许可并通过从事核医学工作的相关培训才能上岗。

2021年,国家原子能机构牵头联合7个部委发布了《医用同位素中长期发展规划(2021—2035年)》,按照规划,到2025年,核医学科将覆盖全国全部三级医院,也就是说,5年内全国至少增加1500个核医学科;到2035年,实现“一县一科”,全国2800个县市区,将至少增加2500个核医学科。

如果按每个科室至少配备6人计算,2025年需要增加9000名专业人员,2035年则需要增加15000名专业人员,核医学专业人员面临巨大缺口。

不过近年来,我国从事核医学相关工作的专业人员也在大幅度增长,

科室和人员的增长将有力地拉动核医药在临床上渗透率。

3、制度体系不完善,审批时间漫长

核药行业在中国受到高度监管,各方面规定的复杂与严格程度远高于普通药品。国内相关法律法规涵盖的领域包括放射性药品、医疗器械、同位素、放射源及射 线装置、放射性物品的回收再利用及环境保护等。

但相对来说目前国内对于核药的相关法律法规、监管体系和社会基本医疗保障体系还是尚不完善。相比其他药物,放射性药物审批的周期更为漫长,往往需要5~10年,而审批相关流程和环节也过于繁琐,其次,对于核医学工作场所需要进行科学的规划和防护。这导致对相关疾病有重要诊疗价值的放射性药物不能及时用于临床、造福患者。

不过随着国家陆续出台的相关政策的助力,我国核药物的市场空间有望加速兑现。例如,钇 [90Y] 树脂微球于中国首例特许准入临床治疗,就离不开国家多个部门的共同支持。这也标志着中国肝脏恶性肿瘤治疗领域迎来精准介入放疗时代。

核药的发展趋势

根据政策、投入、市场需求等多方面因素,可以看出核药的应用呈现范围广、快速增长的模式,而且,刚需强劲,主力品种格局好、增长快,例如:氟[ 18F]-脱氧葡糖注射液、尿素[ 13/14C]呼气试验药/试剂、锝[ 99mTc]标记药物等主力品种。

目前核药重点发展的领域,诊断应用包括肿瘤、心脑血管、神经、骨骼等多种显像诊断,治疗应用上包括甲状腺疾病、肿瘤治疗、靶向治疗等。诊断应用是指放射性核素显像及脏器功能测定为主的体内诊断法,国内的运用已经逐渐趋于完整。而治疗应用是指放射性药物能够高度选择性浓集在病变组织产生局部电离辐射生物效应,从而抑制或破坏病变组织发挥治疗作用的一类体内放射性药物。

近年来,放射性药物市场规模迅速扩大,2020年受新冠影响,销售额略有下滑。在这些药物中销售额较大的品种主要为:肿瘤和心脑血管显像的利器氟[ 18F]脱氧葡萄糖注射液、以射线近距离杀伤肿瘤细胞碘[ 125I]密封籽源、广泛用于甲状腺疾病诊疗碘[ 131I]化钠口服溶液、单光子显像的主力品种锝[ 99mTc]标记药物、幽门螺旋杆菌的经典无创性检查方法尿素[ 13/14C]呼气试验药/试剂等。

此外,核医学的普及打开了市场空间,核医学的快速发展拉动核药高速放量,国内核药可及性和渗透率较低,空间巨大,核药开始逐步发展,适应症逐步拓宽,并取得了优秀的临床数据,有望为未来的核医学发展提供新的动力。

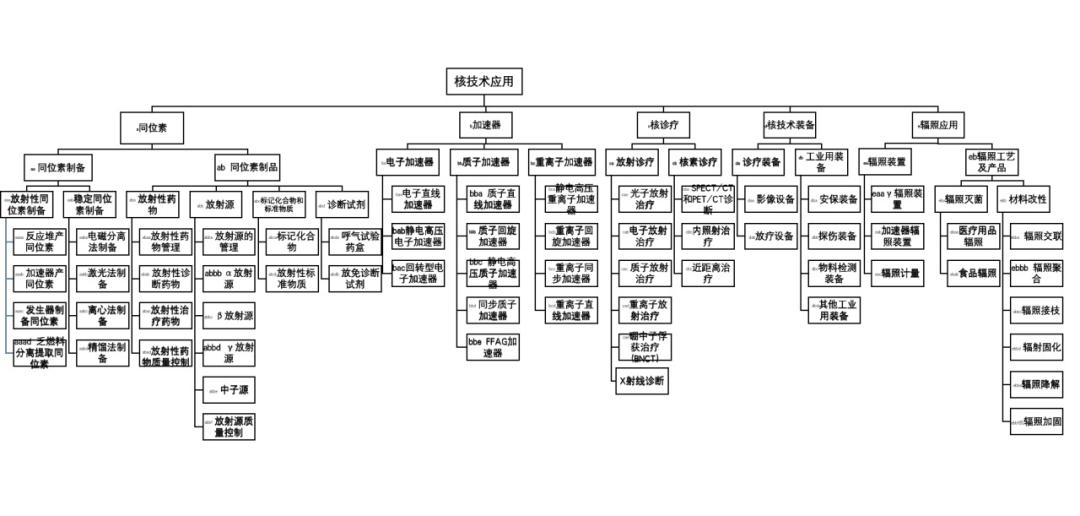

核技术的应用

结 语

目前国内还是主要由放射性诊断药物为主,但是随着外国更多的治疗性药物的越来越成熟,国内市场也将由诊断渐渐的转向治疗药物而达到一个平衡的状态。国内放药市场主要由中国同辐和东诚药业垄断。我国由于放射性药物起步较晚,专业人员稀缺。国内核医学设备市场的不断扩扩增,势必会带动放射性药物的发展。

需求巨大,未来可期

作为现代医学的新兴学科,核医学利用放射性核素诊断、治疗和研究疾病,能全面反映病变状态。而随着核药市场升温,还有国内政策的大力加持,核药未来有着巨大的发展空间和市场前景。